[畵/音.zine vol.13] 귀의 화음(畵音): 반 고흐와 판 베토벤의 우주

임야비 / 2025-03-01 / HIT : 663

귀의 화음(畵音): 반 고흐와 판 베토벤의 우주

임야비

(소설가, 극작가, 총체극단 ‘여집합’ 단장)

1888년 12월 23일, 고흐는 자신의 귀를 자른다. 1889년 ‘별이 빛나는 밤’를 그린다. 1890년 자살한다.

1819년, 베토벤이 청력을 완전히 상실한다. 1826년 후기 현악사중주를 완성한다. 1827년 사망한다.

귀를 자른 사람과 귀가 먹은 사람의 화음(畵音)에 귀 기울여보자.

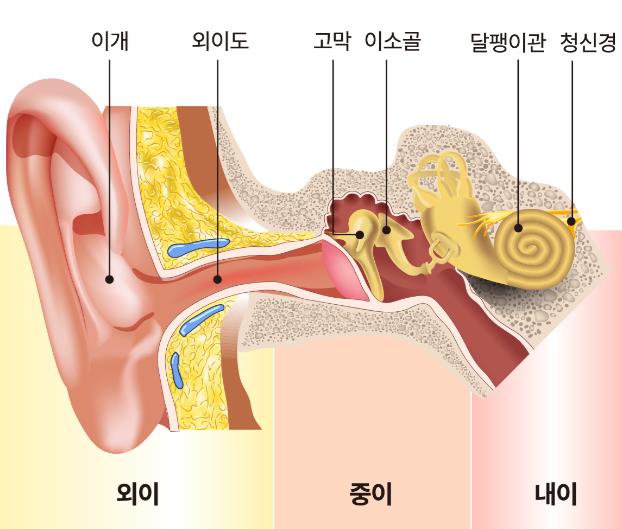

지나친 연결 짓기를 피하고자, 귀의 해부학을 잠시 짚고 넘어가자.

귀는 외이, 중이, 내이로 나뉜다. 외이는 우리 눈에 보이는 귓바퀴와 귓불 그리고 귓구멍으로 구성된 가장 바깥쪽 부분이다. 중이는 고막과 이소골(망치뼈, 모루뼈, 등자뼈)이 있는 가운데 부분이고, 눈으로 볼 수 없는 내이는 달팽이관과 청신경이 있는 가장 안쪽 부분이다. 소리라는 진동은 가장 바깥쪽인 외이의 귓바퀴에 모여 가장 안쪽인 달팽이관으로 전달되며, 우리는 이 과정을 ‘듣는다’라고 표현한다.

정리하자면, 화가의 외상은 보이는 귀 - 외이고, 작곡가의 병리는 듣는 귀 - 내이다.

‘별이 빛나는 밤’. 너무 유명한 명작이라 얽힌 이야기도 많다. 그중 천문학과 관련된 이야기가 흥미롭다. 당시 반쯤 미쳐있던 고흐는 미술사상 전무후무한 별을 밤하늘에 그려 넣었는데, 그 모양이 예사롭지 않다. 그리고 후대의 천문학자들은 고흐의 별과 나선 은하와의 유사성에 예술사적 상상을 펼쳤다. 광인 고흐는 검은 밤에 박혀 있는 밝은 점에서 나선 은하를 보았을까? 과학사적으로 보면 결론은 ‘아니다.’다. 19세기 초부터 유럽 귀족들이 거대한 천체망원경을 만들어 은하를 관찰하고 이를 그린 천문학 서적을 출판했다. 그들은 현대 우주 망원경이 찍은 고화질 사진과 거의 흡사한 나선 형태를 포착했다. 고흐는 이 천문학 서적들을 탐독했다. 그리고 지구를 둘러싼 밤이 아닌 우주의 밤과 점 하나의 별이 아닌 셀 수 없이 많은 별이 휘몰아치는 은하를 작은 캔버스에 담았다.

이렇게 ‘별이 빛나는 밤’은 ‘은하가 빛나는 우주의 밤’으로 확장한다.

1826년에 출판된 베토벤의 ‘후기 현악사중주’ - 현악사중주 12번부터 16번까지의 다섯 곡과 현악사중주를 위한 대(大)푸가는 작곡가의 내면을 울리는 불멸의 걸작들이다. 베토벤의 위대함은 의심할 여지가 없지만, 병약해진 말년에 완성한 후기 현악사중주는 그 위대함에 심오함을 얹는다. 죽음의 목전, 속세의 평판 그리고 고답적 형식에 귀를 닫아버린 베토벤은 위대한 심연에서 완벽한 내적 자유를 노래한다.

그런데 끝없이 안으로 들어가는 울림에서 우주가 들린다. 멈춘 듯 움직이는 활, 긴장과 이완을 반복하는 현은 마치 한껏 수축했다가 급격히 팽창한 우주의 울림과 맥놀이 한다. 수많은 음악 애호가와 음악 평론가가 베토벤이 만년에 얽어낸 ‘내면의 우주’에 공명하며 감명을 느낀다. 과학자도 예외일 수 없다. 천체 물리학자 칼 세이건과 양자 물리학자 카를로 로벨리는 베토벤의 후기 현악사중주에서 우주를 들었다.

칼 세이건의 저서 코스모스(Cosmos)의 2장 제목은 ‘우주 생명의 푸가’이며 3장 제목은 ‘지상과 천상의 하모니’다. 또, 그는 먼 우주를 향해 항해할 보이저호에 음악을 싣자고 제안했는데, 수록곡 중 하나가 베토벤 현악 사중주 13번 5악장 ‘카바티나’(Cavatina)다. 베토벤의 우주를 싣고 1977년 발사된 보이저호는 48년이 지난 현재 250억km 밖의 성간 우주를 항해하고 있다.

대중 과학서 ‘모든 순간의 물리학’, ‘시간은 흐르지 않는다’, ‘나 없이는 존재하지 않는 세상’의 저자 카를로 로벨리는 어려운 물리학을 음악에 빗대어 설명한다. 그는 베토벤 후기 음악들에서 우주의 흔치 않은 아름다움과 시간의 신비한 원천을 찾아낸다.

이렇게 베토벤 후기 현악사중주가 울리는 ‘내면의 우주’가 모두의 우주에 접한다.

바깥 귀를 자른 화가는 밖의 우주를 그렸고 안쪽 귀가 먹은 작곡가는 안의 우주를 작곡했다. 우주는 왜곡된 시공간이다. 단칼에 잘린 고흐의 귀는 우주의 공간을 점유하고, 서서히 먹은 베토벤의 귀는 우주의 시간을 항해한다. 외이 귓바퀴의 해부학적 명칭은 Helix(나선)고, 내이 Cochlea(달팽이관)는 나선형으로 말려있다. 시각의 화(畵)와 청각의 음(音) 그리고 ‘나의 밖’과 ‘나의 안’이 나선 은하의 우주에서 만난다.

평행 우주도 있다. 어느 우주에서는 귀먹은 고흐와 귀를 자른 베토벤이 있을 것이다. 그곳에서 고흐는 내면으로 침잠하는 음악이 되고, 베토벤은 별이 빛나는 그림이 되었을지도 모른다. 우주는 무한한 상상이다.

19세기를 거친 인류에게 두 예술가는 그 지난했던 삶 때문에 역경 극복과 인간 승리의 아이콘이 되어버렸다. 하지만 그 삶의 끝에서 게워 낸 작품에 극복과 인간을 빗대는 건 비루하다. 그들의 잃어버린 귀가 잘리지도, 먹지도 않은 귀를 가진 우리에게 밖과 안을 초월한 고양감을 선사한다. 이것이 반 고흐의 별이 빛나는 밤과 판 베토벤의 후기 현악사중주가 인간과 우주를 울리는 이유다. [畵音]

- - - -

도판 출처

그림1) 귀에 붕대를 감은 자화상. 반 고흐 (1889) / (위키피디아, Courtauld Institute, London)

그림2) 베토벤의 초상 (부분). 요제프 슈틸러 (연대미상) / (lequiche.blog.ss-blog.jp/2015-06-06)

그림3) 귀의 해부도 (www.rexton-gc.com/26)

그림4) 별이 빛나는 밤. 반 고흐 (1889) / (위키피디아, MoMA, New York)

그림5) 윌리엄 파슨스의 나선 은하 스케치 (1845) / (www.lindahall.org/about/news/scientist-of-the-day/william-parsons)

그림6) 허블 우주 망원경이 찍은 M51a 나선 은하 / (Credit: NASA, ESA, S. Beckwith, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

그림7) 베토벤 현악사중주 13번 악보 표지 / (imslp.org/wiki/File:PMLP05119-Op130.eum.pdf)

그림8) 멜로스 사중주단의 베토벤 후기 현악사중주 앨범 표지 / (www.discogs.com/release/6439335)

그림9) 외이의 표면 해부학 / (Stanford Medicine Otologic Surgery Atlas)

그림10) 허블 우주 망원경이 찍은 M81 나선 은하 / (Courtesy NASA/JPL-CALTECH/ESA/HARVARD-SMITHSONIAN CFA)

그림11) 내이의 해부학 도식 / (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders)